Уже в ноябре витрины становятся ярче, воздух будто звенит от фонового звука колокольчиков, музыка в торговых центрах меняется, и даже серый асфальт кажется теплее. Бренды внезапно превращаются в заботливых родственников, улыбаются, обещают уют, дарят скидки и уверяют, что без них праздник будет неполным.

За всей этой нарядной декорацией стоит холодная арифметика: чем больше у вас предвкушения, тем выше их квартальная выручка. Потому что Новый год — это крупнейшая коммерческая постановка планеты. И каждая гирлянда, песня и красная ленточка в этом спектакле поставлены на сцену неслучайно.

Как появился Новый год

С чем ассоциируется Новый год у вас? Мандарины, шампанское, ожидание чуда, подарки и, конечно же, ёлка с Дедом Морозом. А каким был этот праздник, скажем, 100 или 200 лет назад? И вообще, был ли он тогда в привычном для нас виде?

Идея Нового года зародилась в Древней Месопотамии примерно в 2000 году до н. э. В те времена его отмечали в день весеннего равноденствия. Праздник тогда назывался Акиту и был посвящён богу Мардуку. Он символизировал обновление природы и цикл жизни, когда земля пробуждалась после зимнего сна. Люди верили, что в этот день мир возвращается к гармонии. Зороастрийцы тоже отмечали весеннее обновление, а уже из их культуры этот праздник перешёл в более поздние традиции народов Средней Азии. Так со временем появился Навруз.

Но как же так вышло, что весенний праздник перекочевал в самый конец декабря? Всё изменилось, когда в Европе укрепилось христианство. Церковь не могла поддерживать языческие ритуалы, связанные с земледелием и богами плодородия. Поэтому Новый год постепенно переехал ближе к Рождеству, которое в IV–V веках окончательно утвердилось как праздник 25 декабря. 1 января официально закрепилось как начало нового года для всей католической Европы. Постепенно это стало нормой и для остальных стран, в том числе для православных.

Позже эта система дат стала глобальной. Даже в странах, где сохранялись древние праздники (например, Навруз в Узбекистане или лунный Новый год в Китае), западный Новый год стал официальным, потому что того требовали административные, финансовые и торговые ритмы.

Становление Нового года, который мы знаем

Всё началось в Европе в XVI–XVII веках, когда стали появляться новые традиции украшения домов и обмена подарками. Ëлка, как главный атрибут праздника, закрепилась чуть позже. По легенде считается, что первыми начали украшать еловые ветви яблоками, орехами и свечами в Германии.

В XIX веке рождественская ёлка окончательно утвердилась в массовой культуре. Королева Виктория и принц Альберт установили украшенную ёлку в Виндзорском замке, и когда британские газеты опубликовали иллюстрацию этого события, Англия мгновенно подхватила моду, а за ней — вся Европа. С этого момента ёлка стала не религиозным, а буржуазным символом домашнего уюта.

В России этот образ закрепился при Петре I. В 1699 году он издал указ «О праздновании Нового года по европейскому образцу», повелев отмечать его 1 января и украшать дома еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветвями. Так в русскую культуру впервые вошла европейская зимняя традиция.

Огоньки, подарки и мандарины 🎄🎁

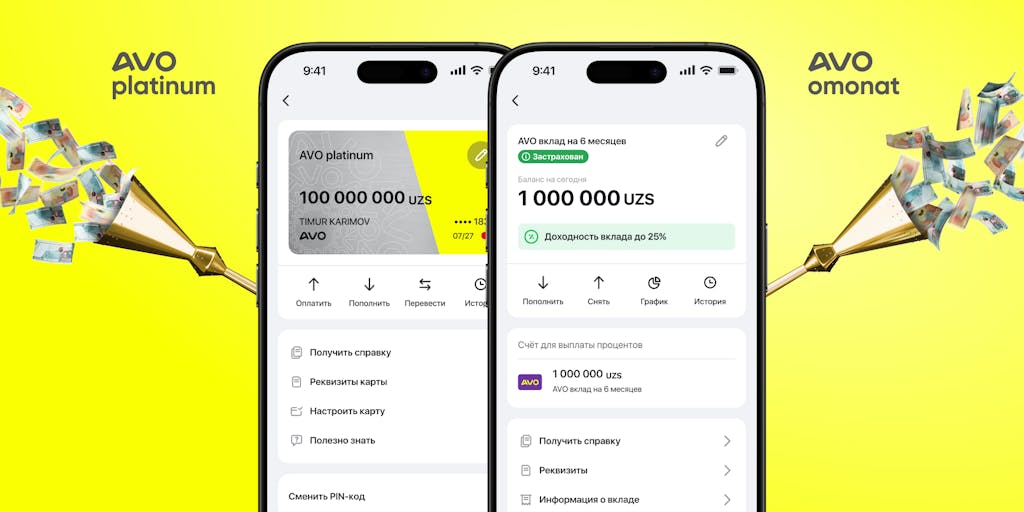

С AVO platinum — только радостные картины

Позже, в XIX веке, под влиянием Германии и Англии, в России прижилась и сама идея праздничной ёлки. После революции её на время запретили, но в 1935 году ёлка вернулась — уже как светский символ праздника. Тогда и сформировался привычный нам образ Нового года — с гирляндами, подарками и Дедом Морозом.

Как корпорации переизобрели Новый год

В XIX веке рабочие графики стали более регламентированными, у людей появилось свободное время, а торговля и развлечения начали занимать в жизни те же ниши, которые раньше заполняли общинные ритуалы.

Праздник стал важным социальным явлением, тесно связанным с демонстрацией личных предпочтений, стиля и потребительского выбора. А где есть спрос на ритуал, там быстро появляется предложение. Именно в этот культурный фон вписались бренды, превратив новогодние символы в визуальные коды, саундтреки и продуманные рекламные кампании.

Coca-Cola: как одна компания нарисовала Санту, а потом поставила на колёса целую традицию

В 1931 году Coca-Cola поручила иллюстратору Хэддону Сандблому создать образ Санты для рекламной кампании. Сандблом черпал вдохновение из стихотворения A Visit from St. Nicholas и создал добродушного полнощёкого Санту в красном костюме, который сидел у камина с бутылкой Coca-Cola в руках. Этот образ быстро стал узнаваемым: работы Сандблома регулярно появлялись в журналах, на плакатах и вывесках, а его Санта прочно закрепился в массовом сознании как «тот самый настоящий». Это был уже не персонаж, а визуальный эмоциональный якорь: красный цвет, улыбка и праздник.

До Сандблома Санта встречался в десятках вариаций — в зелёном, в коричневом и даже в пурпурном цвете, но именно Coca-Cola сделала его стандартизированным и каноническим. Красный костюм стал не только его неизменным атрибутом, но и частью фирменного цвета самого бренда. Так Coca-Cola не просто попала в дух времени — она его сформировала. Красный стал цветом Нового года, а весёлый Санта — символом.

В 1995 году Coca-Cola снова задала тон эпохе, запустив телевизионную кампанию «Праздник к нам приходит» с колонной сияющих грузовиков, движущихся сквозь заснеженные ночи под узнаваемую мелодию. Люди начали ждать их появления на экране, а позже — и вживую, когда рождественские караваны стали ездить по городам. Реклама превратилась в событие, в культурный рефлекс: если в телевизоре загорелись красные фуры — значит, уже близко.

Но, пожалуй, главное — Coca-Cola сделала праздник осязаемым. Там, где раньше был абстрактный дух Рождества, появилась конкретная материальная деталь — бутылка с напитком. С каждым десятилетием бренд всё глубже проникал в культуру потребления, и к концу XX века бутылка Coca-Cola стала неотъемлемым элементом новогоднего застолья.

Компания десятилетиями повторяла один и тот же посыл: радость, единство, тепло семьи — и неизменная бутылка на фоне мерцающих огней. Для целых поколений людей Coca-Cola действительно стала своеобразным вкусом праздника.

С точки зрения бизнеса, эффект был феноменальным. В 1920-е годы продажи Coca-Cola традиционно падали зимой — напиток ассоциировался с жарой и летом. Кампания с Сантой перевернула это восприятие: Coca-Cola добилась круглогодичных продаж и создала стабильный зимний пик, который сохраняется до сих пор. Более того, бренд стал синонимом праздника, обогнав по эмоциональной узнаваемости не только другие напитки, но и многие рождественские символы.

Так Coca-Cola превратила маркетинг в мифологию. Сначала она создала образ Санты, потом дала ему движение — караван, а затем внедрила его в привычку. И теперь, когда звучит знакомая мелодия, даже те, кто не пьёт газировку, улыбаются — потому что бренд давно перестал продавать напиток. Он продаёт настроение.

Apple: праздник как искусство момента

Компания традиционно выпускает новогодние ролики в духе Shot on iPhone, в которых не продаёт продукт напрямую. Один из самых известных примеров — ролик Share Your Gifts. Главная героиня боится показать миру своё творчество, но её собака случайно открывает окно и выпускает творения в снежное небо. Листы разносятся по городу и попадают в руки случайным прохожим, которые с искренним теплом встречают её работы. Никаких скидок, цен и прямых призывов — только идея, что технологии Apple могут помочь раскрыть творческий потенциал.

Ранее, в ролике Misunderstood, подросток, который вроде бы всё время сидит в телефоне, неожиданно показывает семье видео, снятое на iPhone, как доказательство того, что он был не отстранён, а всё это время создавал воспоминания. Ролик получил премию «Эмми» за «Выдающуюся рекламу» и стал примером того, как Apple делает акцент не на продаже, а на человеческом опыте. Праздник — это не покупка, а момент, который можно запечатлеть.

Они существуют: m&m’s как живые символы Нового года

К рождественским праздникам m&m’s выпускает лимитированные упаковки с Санта-Клаусом, ёлками и тематическими персонажами. Но главное — их реклама, ставшая классикой.

Ещё с 1996 года культовый ролик They Do Exist!, в котором красный и жёлтый m&m’s сталкиваются с настоящим Сантой, стал неотъемлемой частью новогоднего эфира. Его показывают до сих пор, и для миллионов зрителей он стал таким же символом праздника, как грузовики Coca-Cola.

Mars грамотно использует простую механику: смешные персонажи, узнаваемые цвета и повторение из года в год создают эффект дежавю. Каждый декабрь бренд не просто продаёт шоколад — он возвращает людей в детство. В некоторых странах m&m’s даже выпускает адвент-календари и наборы для украшения ёлки.

Ящик Пандоры длиной в месяц

Кстати, об адвент-календарях. Когда-то они были простым способом отмечать дни до Рождества. Маленькие окошки, за которыми прятались стихи или кусочек шоколада, символизировали радость ожидания. Сегодня же это — один из самых прибыльных и гениальных маркетинговых инструментов декабря. От косметики до виски, от LEGO до премиальных чаёв — адвент-календарь стал универсальной упаковкой для всего, что можно продать красиво.

Бьюти-индустрия, пожалуй, монополизировала этот жанр. Например, адвент-календарь от DIOR за $750 распродаётся за считанные дни, хотя внутри миниатюры продуктов, себестоимость которых в несколько раз ниже. Все бренды играют на одном чувстве: любопытстве и предвкушении. Это серия ежедневных эмоций, оформленных в глянцевую коробку.

Детские бренды тоже не отстают. LEGO выпускает собственные календари с фигурками героев, превращая сборку в игру, где каждая деталь — шаг к большому праздничному финалу. А шоколадные производители вроде Milka делают сладкие версии, которые формируют у детей ту самую новогоднюю привычку — ежедневное получение мини-подарков.

Адвент-календари стали символом эпохи, где даже ожидание монетизируется. Это постепенное нагнетание удовольствия, где каждый день приносит маленький сюрприз, а значит, поддерживает интерес к бренду на протяжении всего месяца. И когда человек открывает очередное окошко, он действительно радуется, а вместе с ним и маркетологи, которые создали этот продукт.

Искусство дефицита и срочности

Одно из главных правил декабря — всё должно быть лимитированным: коллекции, наборы, вкусы. Механизм прост: страх упустить — лучший двигатель продаж. Когда вы видите надпись «только до конца недели» или «только 100 экземпляров», вы перестаёте думать о цене. Apple делает это без единого упоминания праздника: ограниченные поставки создают ощущение элитарности. IKEA выпускает сезонные коллекции с датой исчезновения.

Даже McDonald’s играет в эту игру. Их рождественское меню появляется только в декабре, и каждое поколение помнит свои сезонные блюда, будь то пирожок с корицей или карамельный латте. Вы приходите за атмосферой, но уходите с полным подносом. FOMO работает безотказно, потому что в декабре эмоции сильнее логики.

Культ подарка как социальная обязанность

Корпорации превратили идею подарка в форму социального давления. Когда-то подарок был жестом спонтанным, теперь же это часть общественного договора: если ты не подарил — значит, равнодушен.

В рождественской кампании Cartier Love Is All украшения становятся синонимом проявления любви — как будто чувства нужно подтверждать драгоценностями. PANDORA в кампании Celebrate Light and Love делает то же самое.

Даже бренды, не связанные с ювелиркой, используют ту же механику. Amazon в кампании Joy is Shared рассказывает историю трёх пожилых подруг, которые превращают обычную зиму в праздник, купив себе санки — подарок как акт заботы о себе.

Apple в ролике The Surprise показывает семью, где дети дарят дедушке видео с покойной женой. Здесь айпад — посредник эмоций.

И всё это сопровождается одной и той же смысловой нагрузкой в рекламе: «Покажи, что тебе не всё равно».

Постновогодний синдром и новая волна продаж

После праздников кажется, что всё закончилось. Но корпорации просчитали и это. Январские акции, распродажи, фитнес-подписки и программы «новое начало» — это продолжение того же цикла.

Всё подчинено одной логике: клиент не должен выйти из потребительского ритма. Даже осознание «я потратил слишком много» превращается в новую точку входа. Теперь вам продают экономию, здоровье и продуктивность — те же эмоции, только в другой упаковке.

Почему всё это работает

Корпорации научились обращаться с человеческими чувствами лучше, чем это делают многие люди. Они знают, какие звуки вызывают доверие, какие цвета кажутся уютными, какие истории трогают до слёз. Они измеряют всё: количество просмотров, время удержания внимания, частоту покупок после ролика. Они проводят десятки A/B-тестов, прежде чем выпустить финальный сюжет. Это не случайный успех, а точная инженерия эмоций.

Итог

В Новый год мы радуемся с близкими, ждём чуда, смеёмся и наслаждаемся мгновением не потому, что кто-то устроил самую большую распродажу или снял лучшую рекламу. В конце концов, какая разница, кто именно украсил город, торговые центры и витрины, верно? Праздник всё равно остаётся нашим. Новый год — это всегда время чудес. И даже если после того, как вы прочитали статью, может показаться, что чудо срежиссировано, от этого оно не становится менее настоящим.

*Информация, представленная в статье, является актуальной на момент публикации: мнения отражают личную точку зрения автора и могут не совпадать с официальной позицией AVO bank. Банк не несёт ответственности за содержание сторонних ресурсов, на которые даны ссылки, а указанные цены носят ориентировочный характер. Перед принятием решений рекомендуется сверяться с актуальными данными.

Скачайте приложение AVO

Все банковские услуги и операции доступны в вашем смартфоне 24/7